Termin

26. November 2025

Volkswagen Halle (BS)

undercover.de

Kraftwerk, die Pioniere der elektronischen Musik gehen auf große

Deutschlandtournee und kommen am 26. November auch nach Braunschweig.

Mit 1970 legen zwei Kunststudenten in Düsseldorf den Grundstein einer Weltkarriere. Unter dem Namen Kraftwerk werden sie zu den Beatles der modernen Tanzmusik. Mit seiner „Heimatmusik aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet“ beeinflusst das Quartett auch 55 Jahre später noch Legionen von Elektronikbands. Im Herbst führt sie ihre große Deutschlandtournee auch nach Braunschweig. Olaf Neumann sprach mit Ex-Kraftwerker Karl Bartos.

Sei es aus nationalem Eifer oder neu entdecktem Selbstbewusstsein – in der Muttersprache zu singen gilt heute nach Jahrzehnten des anglo-amerikanischen Pop-Diktats in Deutschland wieder als cool. Doch schon Ende der sechziger Jahre geben sich im Zuge der politisierten Studentenbewegung Untergrundbands skurrile Namen wie Amon Düül, Floh De Cologne, Guru Guru oder Kosmische Kuriere. Mit künstlerischer Radikalität und improvisatorischer Klangerzeugung versuchen sie, sich gegen die Spielarten der internationalen Vergnügungsindustrie durchzusetzen.

Keine Komplizenschaft mit dem Nationalsozialismus

Auch Florian Schneider-Esleben und Ralf Hütter zählen zu den jungen Musikern, die große Teile der offiziellen Kultur aus Deutschland ablehnen, da sie im Verdacht der Komplizenschaft mit dem Nationalsozialismus stehen. Im Frühjahr 1970 nehmen die Multiinstrumentalisten unter dem Namen Organisation das improvisatorische Album „Tone Float“ auf – begleitet werden sie von Basil Hammoudi (Perkussion), Butch Hauf (Bass) und Alfred Mönicks (Schlagzeug). Bald darauf wählen die Kunststudenten für ihr multimediales Projekt den Namen Kraftwerk. Im Düsseldorfer Kling-Klang-Studio schrauben sie jetzt an einem Sound, der die Raffinesse zeitgenössisch-elektronischer Musik mit der Dynamik des Rock verbinden soll. Am 8. April 1970 geben sie in Karlsruhe ihr Live-Debüt.

Kosmische Klangreise

Vorerst kommt die kosmische Klangreise noch fast ohne Worte aus. Aber Kraftwerks Vorstellungen von Pop-Musik sind von Anfang an revolutionär: Schluss mit Bombast und virtuosem Hokuspokus, zurück zu den Wurzeln – sprich: minimalistische Trance-Grooves mit wunderschönen Melodien und zerstörerischen Feedbacks. Damit treffen sie den Nerv der Zeit. Mehr als 50.000 Exemplare des im Sommer 1970 erscheinenden Debütalbums „Kraftwerk“ gehen über den Ladentisch, das sperrige Instrumentalstück „Ruckzuck“ wird zum Song des Jahres 1971 gewählt. Heutzutage absolut undenkbar.

Ein neuer Sound

Mit Hilfe des Minimoog-Synthesizers machen Ralf Hütter und Florian Schneider sich an die akustische Darstellung des Ruhrgebiets. Ihre vierte Platte „Autobahn“ erscheint 1974 und ist inspiriert von langen nächtlichen Autofahrten. Die minimalistische Musik hat einen ausgesprochen beschreibenden Charakter und schickt den Hörer auf eine elektronisch erzeugte Deutschlandreise. „Das Auto ist wie ein Musikinstrument“, sagt Ralf Hütter. Es ist eine ganze Lebensphilosophie, die aus der Elektronik kommt.“ Ganz im Sinne des Futurismus der 1970er Jahre verwenden Kraftwerk Geräusche von Kraftfahrzeugen, Kaffeemaschinen und Staubsaugern. Ihr amerikanischer Manager überzeugt die Gruppe entgegen dem ursprünglichen Plan, aus dem 23-minütigen Titelstück eine dreiminütige Radioversion zu machen. „Autobahn“ wird weltweit zu einem grandiosen Erfolg. In den USA steigt es bis auf Platz 5 der Charts. Heute gilt es als bestes Album aus Deutschland. Davon kann auch das Nachfolgewerk „Radio-Aktivität“ mit seinen feinen Klangmustern und seiner süßen Monotonie noch zehren. Kraftwerk bedienen sich darauf der deutschen Sprache und der Maschinen, die die deutsche Industrie herstellt.

Mit dem Album „Autobahn“ in den USA

Mit dem Album „Autobahn“ in den USA

Mit dem neuen Mitglied Karl Bartos geht die Band 1975 in den USA auf Tour. Bis zu seinem Ausscheiden 1990 ist der studierte Schlagzeuger, Vibraphonist und Pianist Co-Komponist sämtlicher Titel, darunter „Tour de France“, „Das Model“ und „Der Telefonanruf“. Das Auto war laut Bartos der Türöffner für Amerika. „In der Pop-Ära der 1960er und 1970er hatte es eine positive Konnotation“, sagt er. „Es stand gerade bei jungen Menschen für Lebensfreude, Freiheit, Selbstständigkeit. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder damals in Autos gezeugt wurden. Fahren, fahren, fahren war einfach fun, und die Autobahnen waren leer. Niemand dachte an den Klimawandel. Heute gibt es allein in Deutschland über 40 Millionen zugelassene Automobile, zu meiner Studienzeit waren es etwa 17 Millionen. Die erste Amerika-Tour mit Kraftwerk war ein Höhepunkt in meinem Leben. Wir sind in einem Club aufgetreten, in dem die Blueslegende Muddy Waters spielte – vor zehn Leuten. Unglaublich.“

Ihrer Zeit voraus

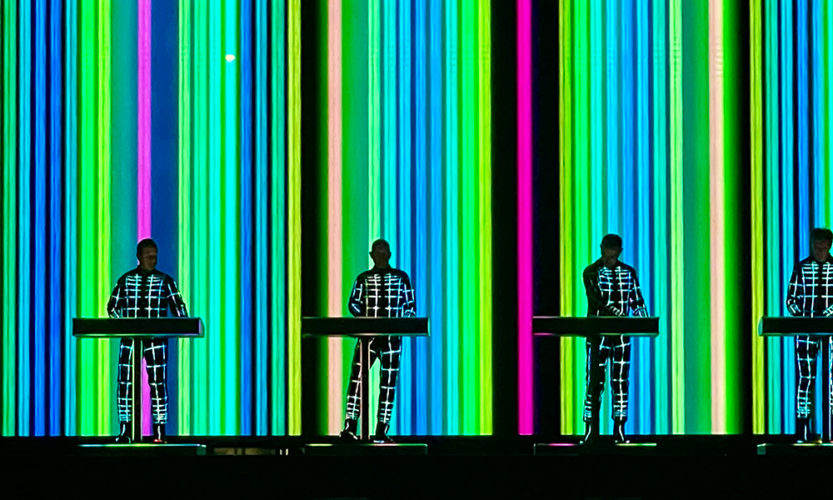

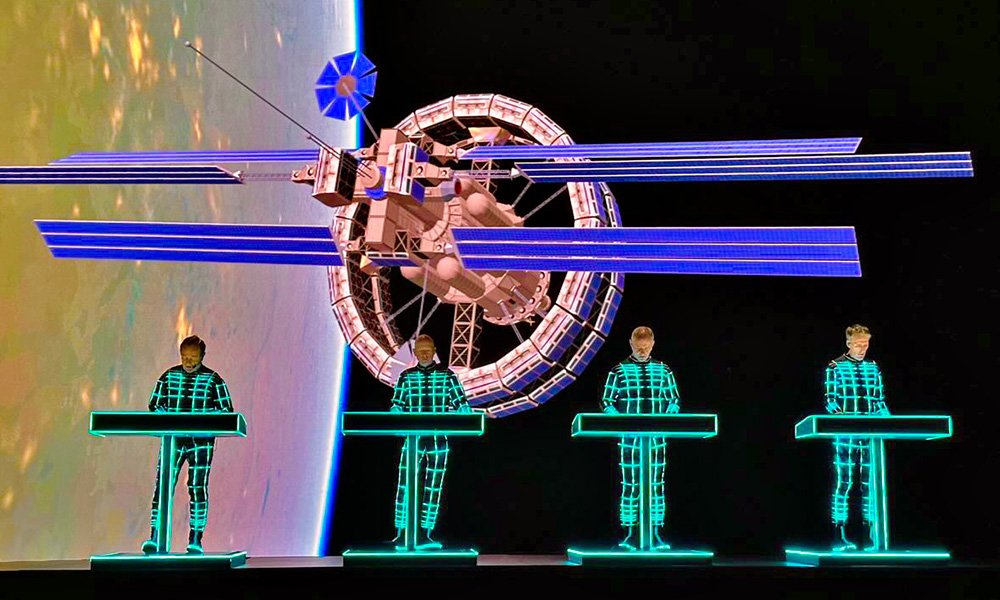

Zu Kraftwerks Instrumentarium gehören jetzt modernste Synthesizer, Analog-Sequenzer, Taktgeneratoren, sprechende Schreibmaschinen, Lichtschranken-und Elektroplattenschlagzeuge, Intervallomaten sowie ihr Kling-Klang-Studio, das sie zum Teil mit Hilfe ihres Produzenten Conny Plank wie ein eigenes Instrument bespielen. Auch mit íhrem repititiven Prinzip sind sie ihrer Zeit weit voraus. Diese neue Pop-Ästhetik und eine fast schon parodistisch anmutende Antishow aus Stille und unterkühlter deutscher Tüchtigkeit wirkt auf das an Spektakel gewöhnte amerikanische Publikum fast wie ein Schock. Die Deutschen agieren auf der Bühne wie Roboter und geben provozierende Statements ab: „Für uns gehören Gitarren und Schlagzeuge der Vergangenheit an.“

Die Roboter

Bei der zeitgleichen Präsentation des Albums „Mensch-Maschine“ 1978 in New York und Paris lassen sich die öffentlichkeitsscheuen Musiker von optisch identischen Robotern vertreten, die eigens von einem Bildhauer entworfen wurden. Hütter, Schneider und Co. selbst mischen sich unters Publikum, um von dort ihre Alter Egos zu steuern. Bei der anschließenden Welttournee widerlegt Kraftwerk eindrucksvoll die Behauptung, elektronische Musik sei zwangsläufig emotionslos und kopflastig. Die Single „Die Roboter“ klettert in Deutschland bis auf Platz 5. Eine Einladung der ZDF-Hitparade wird von der Gruppe ignoriert.

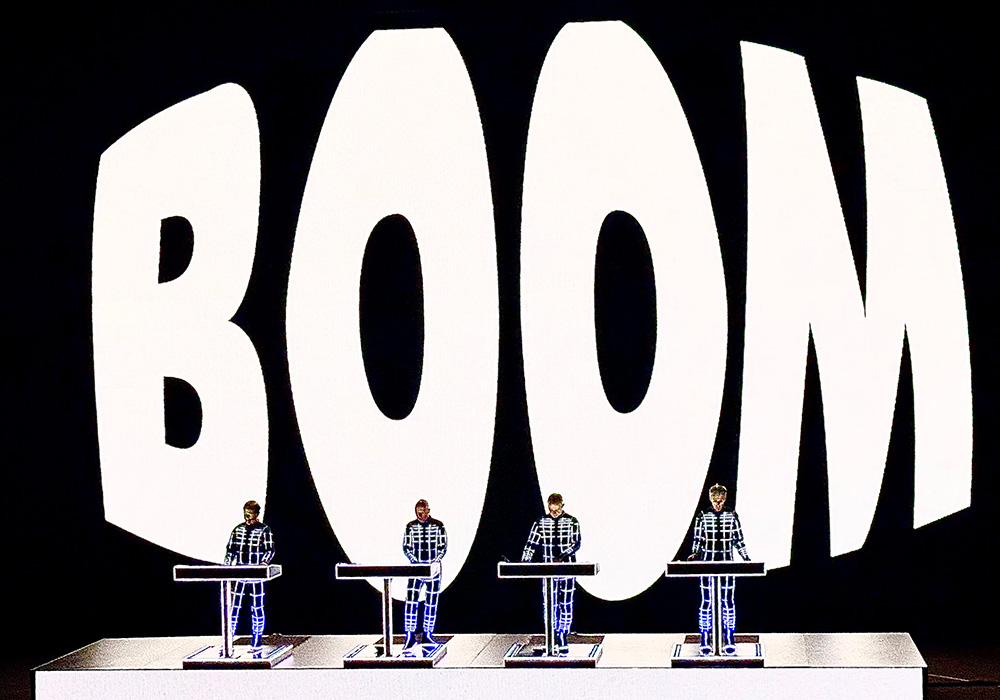

Eine frühe Form von Rap

Das Album „Computerwelt“ thematisiert 1981 die fortschreitende Computerisierung der Gesellschaft mit ungewohnt harmonischen und romantischen Klängen. Selten klang elektronische Musik so inhuman und trotzdem ergreifend. Der satirische Song „Das Model“ erobert 1982 Platz 1 der englischen Charts und löst weltweit einen wahren Kraftwerk-Boom aus. Ralf Hütters markanter Sprechgesang klingt zuweilen wie eine frühe Form von Rap. Die minimalistischen Texte spielen eine wesentliche Rolle in der rhythmischen Struktur der Songs. Karl Bartos verlässt die Band noch vor Veröffentlichung des zehnten Albums „The Mix“. Er wird durch Fritz Hilpert ersetzt. In den 1990er Jahren widmen Ralf Hütter und Florian Schneider sich exzessiv einer neuen Leidenschaft, dem alpinen Radfahren. Die Gerüchteküche brodelt, und Insider wollen bei Hütter Züge einer autistischen Persönlichkeit festgestellt haben: Ein Roboter-Mensch, Halb-Wesen, Halb-Ding.

Im Museum Of Modern Art

2008 gibt Kraftwerk-Mitbegründer Florian Schneider überraschend seinen Austritt bekannt. (Er stirbt 2020) Seinen Platz übernimmt der Video-Operator Falk Grieffenhagen. 2012 werden die Kraftwerk-Musiker ganz offiziell zu Künstlern erhoben, indem sie ihre acht klassischen Alben bei acht Konzerten in Folge im Museum Of Modern Art in New York spielen dürfen. Ausgenommen der experimentellen Platten aus ihrer Frühphase, von der sich die Band heute distanziert. Zudem zeigt der Münchner Kunstbau ihre 3-D-Musikvideokollagen in Form einer von der Band selbst entworfenen Installation. Und jetzt erscheinen Kraftwerks Multi-Media-3-D-Auftritte in den führenden Kunstmuseen der Welt aus den Jahren 2012 bis 2016 in einer Sammelbox. Das Set „3-D Der Katalog“ (2017) wartet auf mit Live-Neuaufnahmen der klassischen acht Alben von „Autobahn“ bis „Tour de France“ in modernstem Dolby Atmos Surround Sound und dreidimensionaler Optik.

Ein Grammy fürs Lebenswerk und neue Deutschlandtour

Kraftwerk sind ihrer Zeit immer weit voraus gewesen. So jedenfalls begründet die Recording Academy in Los Angeles die Verleihung des Ehren-Grammy an die Band für ihr Lebenswerk im Jahr 2013. Diese Ehrung hat Karl Bartos mit seinen ehemaligen Bandkollegen jedoch nicht wieder zusammengebracht. „Unsere gemeinsame Musik ist ja in der Welt, sie muss nicht mehr erfunden werden“, sagt das langjährige Mitglied. „Ich bin ein Künstlermensch und Ralf Hütter, der den Markennamen Kraftwerk gekauft hat, ist halt Geschäftsmann, ein reisender Nostalgie-Verkäufer, „a traveling salesman of nostalgia“.“

Neue Deutschlandtournee

Das Entscheidende bei der originalen Besetzung mit Ralf Hütter, Wolfgang Flür, Florian Schneider, Emil Schult und ihm selbst sei das Zusammentreffen von Kreativität gewesen, analysiert Bartos rückblickend. „Als junge Männer haben wir uns gut verstanden, ich würde sagen, auf eine intellektuelle Art wirklich geliebt. Wir übersetzten unser Leben, unsere Gedanken und Gespräche in Musik. Weil die ganze Musikindustrie sich in Richtung Dancefloor bewegte, fingen auch wir irgendwann an, funktionale Musik für den Dancefloor zu machen“. Als die Digitalisierung in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre in ihr Studio einzog, hätten die Bandmitglieder aufgehört, miteinander zu spielen und zu sprechen und so ihre Gabe für Poesie verloren. „Wir starrten auf den Monitor“.

Nun gehen Kraftwerk erstmals seit vielen Jahren wieder auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die aktuelle Besetzung mit Ralf Hütter, Henning Schmitz, Falk Grieffenhagen und Georg Bongartz, bringen dabei ihre neue Show „Multimedia“ auf die Bühne.

Foto Veranstalter